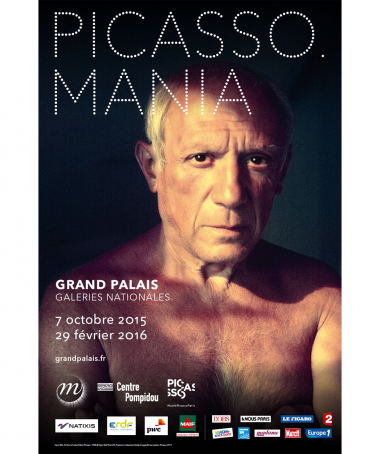

Quand Antonio Saura s'inspire de Picasso

Antonio Saura est un peintre et écrivain espagnol né le 22 septembre 1930 et décédé le 22 juillet 1998. Il appartenait au mouvement surréaliste.

Dans sa première exposition, organisée à Madrid en 1951, Antonio Saura présente des œuvres qu’il qualifie d’« oniriques ».

À Paris, trois ans plus tard, il rejoint le milieu du surréalisme parisien converti à l’abstraction lyrique, au sein duquel se réactualise l’automatisme des premiers temps du mouvement. D’une palette momentanément réduite aux seuls noirs et blancs, l’artiste tire portraits imaginaires, nus véhéments et ses premières Crucifixions.

En 1968, il décide de faire du papier le support exclusif de son art. La publication de son pamphlet « Contre Guernica » (1982) vise à réactiver la charge politique et historique du tableau de Picasso, qui a alors rejoint le musée du Prado.

Après avoir revisité Vélasquez et Goya, Saura exécute en 1983 une série d’œuvres conçues à partir de la Femme au chapeau bleu de Picasso. « Dora Maar travestie en Philippe II », écrit l’artiste, qui associe Vélasquez et Picasso pour faire de ses œuvres autant de monuments à la peinture espagnole.

C'est le printemps avec l'exposition Jardins!

Vidéo - 24 février 2017

Le Mexique, "miroir magnétique du surréalisme"

Article - 17 janvier 2017