Votre panier est vide

Besoin d'inspiration ?

Rendez-vous dans le programme en ligne du GrandPalais

Article -

La Renaissance est également un courant artistique. Les styles sont très différents en fonction des pays mais on remarque des points communs : une recherche de réalisme, l’utilisation de la perspective, la recherche de lumière, de nouvelles techniques et de nouveaux sujets. Ce sont ces innovations qui marquent la rupture avec l’art du Moyen Âge.

L’art de l’époque médiévale représentait des personnages plats, sans volumes, juxtaposés sur des fonds unis. Les formes et les couleurs étaient plus symboliques que réelles. Par exemple, le personnage le plus important était plus grand que les autres. Les artistes de la Renaissance ont le souci de représenter leurs scènes de façon plus réaliste et non selon des règles. Comme les grecs et les romains qu’ils admiraient, ils se mirent à étudier le corps humain en faisant poser des modèles vivants pour respecter les proportions. Ils observent attentivement la nature et intègrent leurs personnages dans des paysages.

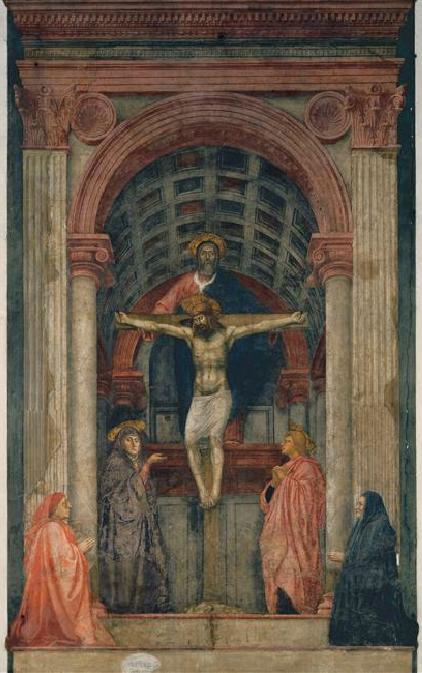

La science neuve de la perspective donne l’illusion de la troisième dimension, accentue le réalisme. Les peintres vont utiliser à présent la perspective avec un seul point de fuite pour donner de la profondeur à l’œuvre. Depuis l’antiquité, les peintres recherchent cet effet mais c’est Brunelleschi qui en donne la solution mathématique. Le premier à porter de l’intérêt aux travaux de l’architecte est Masaccio. Il peint pour l’église Santa Maria Novella, à Florence, une Trinité. La scène semble se dérouler dans une véritable chapelle.

Les peintres n’achetaient pas des tubes de peintures mais préparaient eux-mêmes leurs couleurs à base de pigments : des plantes, des minéraux. Au Moyen Âge, ils les écrasaient finement avec du blanc d’œuf pour en faire une pâte. La matière séchait très vite ! On devait peindre rapidement et on ne pouvait reprendre une œuvre. Le peintre flamand Jan Van Eyck aurait inventé ou au moins perfectionné une nouvelle technique picturale au début du XVe siècle : la peinture à l’huile. Il remplace l’œuf par de l’huile. La pâte prend plus de temps à sécher. Il a donc plus de temps et travaille avec plus de précision. Les couleurs à l’huile donnent une grande luminosité aux tableaux et permettent de travailler la transparence des couches.

La Renaissance est souvent rattachée à une recherche de la lumière. On la trouve en peinture mais aussi en architecture. Les bâtiments étaient de véritables forteresses avec des murs épais et des fenêtres étroites. Les églises gothiques grâce aux voûtes et aux ogives allègent ces murs. Les vitraux font pénétrer une lumière colorée dans l’édifice. Au XVesiècle et au XVIesiècle, on élargit toutes les ouvertures. On rythme les façades de grandes baies qui permettent d’ouvrir les demeures sur l’extérieur et de faire rentrer la lumière. L'organisation en étages des bâtiments avec des ouvertures régulières est un modèle encore utilisé de nos jours.

Les arts ne vont plus se restreindre aux sujets religieux. Si on en trouve toujours en grand nombre, les thèmes profanes apparaissent. Ils montrent la place importante accordée à l’homme pendant la Renaissance. Les portraits se multiplient. La lecture des textes antiques amène les grands mécènes à commander des toiles avec des sujets mythologiques. Ces mythes étaient connus au Moyen Âge mais à la Renaissance, ils deviennent très familiers. Sandro Botticelli, un des plus grands peintres florentins, est connu pour ses immenses toiles mythologiques. Il fait l’éloge de la beauté à travers ces déesses.

Votre panier est vide

Besoin d'inspiration ?

Rendez-vous dans le programme en ligne du GrandPalais

Voir le contenu : Places aux jeunes : le bon plan pour les - 26 ans !

Article -

Vous avez moins de 26 ans ? Les expositions Eva Jospin, "Grottesco" · Claire Tabouret, "D’un seul souffle", Mickalene Thomas All About Love et Matisse 1941 – 1954 vous ouvrent leurs portes gratuitement au Grand Palais avec l’opération Places aux jeunes, dans la limite des places disponibles. À vos places, prêts, réservez !

Voir le contenu : Visiter l’exposition "All About Love", c'est entrer dans un cocon

Article -

Dans All About Love, Mickalene Thomas fait de la scénographie une composante essentielle de son art. Salons décorés, textures riches, miroirs, plantes, lumière tamisée et musique créent un univers immersif dans lequl l’intimité et la puissance des femmes...

Voir le contenu : Vos vacances d’hiver au Grand Palais : un programme pour toute la famille

Article -

Les vacances de février approchent ! Du samedi 21 février au dimanche 7 mars, découvrez nos expositions avec des ouvertures exceptionnelles, participez à des ateliers ou à des visites guidées en famille, assistez à la construction du Grand Palais en...