Votre panier est vide

Besoin d'inspiration ?

Rendez-vous dans le programme en ligne du GrandPalais

Article -

Très vite les nouveautés italiennes se diffusent dans le reste de l'Europe

Les artistes européens intègrent ces innovations et les adaptent aux particularités de leur région. Chaque foyer artistique développe sa propre originalité, sa propre renaissance.

La Renaissance en France

En France, les rois sont de grands mécènes. François Ier (1494-1547), le grand roi de la Renaissance, fait venir à sa cour, à Fontainebleau, des architectes, des sculpteurs, des peintres et des jardiniers. Primatice et Rosso Fiorentino, grands maîtres italiens, décorent le château. Rosso aménage la Galerie du château. Il y place des peintures à sujets mythologiques entourées de sculptures de stucs (enduit à base de chaux, moins lourd et moins cher que le marbre). On désigne sous l'expression «école de Fontainebleau» ce courant de la Renaissance française.

François Ier devient également le mécène du célèbre peintre Léonard de Vinci (1452-1519). Il l'accueille dans sa demeure du Clos Lucé, près de son château. L'artiste y travaille jusqu'à la fin de ses jours. Il laisse ainsi la Joconde en héritage à la France. Bernard Palissy est un potier. Son œuvre marque fortement la Renaissance en France. Il crée des céramiques émaillées très colorées. Il s'inspire de la nature et intègre à ses plats des végétaux et des animaux. Une anecdote raconte qu'il brûla tous ses meubles pour augmenter la chaleur de son four !

Joue avec "Tresors princiers richesse de la cour de Navarre au XVIe siècle" tu découvriras de belles œuvres de la Renaissance française.

Les flamands inventent la peinture à l’huile et la toile comme nouveau support transportable : c’est de début de la peinture sur chevalet qui se répand dans tout l’Europe. Ils se différencient de l'art italien. Les flamands aiment les scènes intimes, en intérieur. Les peintres s'appliquent à peindre le moindre détail. Jean Van Eyck (vers 1390-1441), artiste très célèbre de l'époque intègre les nouveautés italiennes comme la perspective mais reste dans la tradition minutieuse de la Flandre.

Albercht Dürer (1471-1528) est l'artiste allemand le plus connu de la Renaissance allemande. Il est peintre mais aussi graveur. Il part en voyage en Italie pour étudier les œuvres de l'Antiquité et celles de la Renaissance. De retour à Nuremberg, en Allemagne, il diffuse les nouveautés italiennes: l'humanisme, la perspective, l'étude de l'anatomie... Adam et Ève témoigne d'une étude poussée de l'anatomie et d'une passion pour la botanique. Dans Melancolia, il présente l'allégorie de l'artiste tourmenté de l'époque, en perpétuel questionnement sur le monde, l'homme humaniste.

Le peintre Hans Holbein (1497-1543) se consacre à la représentation de la figure humaine. Il fait le portrait des personnages de la cour, des nobles et des marchands. Les portraits sont fidèles et sont un témoignage social de l'époque. Regarde bien le premier plan du tableau Les Ambassadeurs, une image y est déformée. En penchant la tête, tu peux deviner un crâne humain. Il s'agit d'une

Pour les Pays-Bas, il faut parler d'un artiste à part, Jérôme Bosch (vers 1450-1516). Il refuse les modernités italiennes. Il ne veut pas représenter la réalité comme tous ses contemporains mais évoquer un monde imaginaire peuplé de monstres et de chimères. Il se passe beaucoup de choses dans ses tableaux. Il montre aux hommes les vices, les péchés de façon amusante.

Votre panier est vide

Besoin d'inspiration ?

Rendez-vous dans le programme en ligne du GrandPalais

Voir le contenu : Places aux jeunes : le bon plan pour les - 26 ans !

Article -

Vous avez moins de 26 ans ? Les expositions Eva Jospin, "Grottesco" · Claire Tabouret, "D’un seul souffle", Mickalene Thomas All About Love et Matisse 1941 – 1954 vous ouvrent leurs portes gratuitement au Grand Palais avec l’opération Places aux jeunes, dans la limite des places disponibles. À vos places, prêts, réservez !

Voir le contenu : L’art du détail : les tapis du Roi-Soleil à la loupe

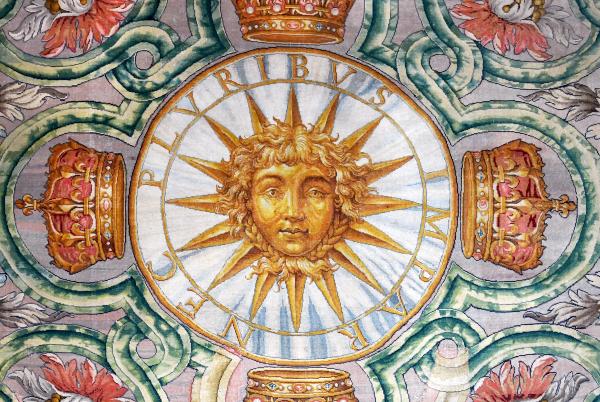

Manufacture de la Savonnerie d’après Charles Le Brun (1619-1690), Tête d’Apollon, détail du 6e tapis de la Grande Galerie du Louvre, laine et lin, 8,82 x 5,94. Paris, Mobilier national

Article -

Pendant une semaine seulement, le Grand Palais dévoile un trésor historique : les tapis monumentaux commandés par Louis XIV pour la Grande Galerie du Louvre. Derrière leur éclat spectaculaire, ces œuvres révèlent une histoire de pouvoir et de nombreux de...

Voir le contenu : Visites rencontres : vos rendez-vous avec des artistes invités au cœur de l’expo Dessins sans limite

Vue de l'exposition Dessins sans limite au Grand Palais, œuvre visible : Robert Longo, Men in the Cities (Triptych Drawings for the Pompidou), 1981-1999

Article -

Visitez l’expo Dessins sans limite en compagnie d’artistes ! Fabrice Hyber, Louise Bourgoin et Brecht Evens vous donnent rendez-vous les vendredis soir pour des visites-rencontres placées sous le signe de la découverte et de l’échange. A découvrir dès le...