Votre panier est vide

Besoin d'inspiration ?

Rendez-vous dans le programme en ligne du GrandPalais

Article -

L’académisme : un style officiel dicté par l’Académie des beaux-arts, en France.

Histoire de l'Académie

Le terme académie désigne à la fois un groupe de savants reconnus, qui jugent les productions dans leurs disciplines: les sciences, les arts..., et le lieu où ils se réunissent pour débattre. La première Académie en France fut créée par Richelieu en 1635 : l'Académie française. Elle avait pour but de surveiller et de perfectionner la langue française. En 1648, l'Académie royale de peinture et de sculpture est créée pour contrôler les productions artistiques mais aussi pour protéger les artistes. Après la Révolution, elle fut renommée Académie des beaux-arts.

Les règles de l'Académie

Depuis sa création, l'Académie des beaux-arts est sévère. Elle dicte des règles que l'artiste doit suivre scrupuleusement. Elle classe les genres de peinture:

Dans chaque genre, l'artiste doit mettre l'accent sur la figuration humaine et le nu, très apprécié, plus que sur le reste du décor.

Rentrer à l'Académie

Les jeunes peintres sont formés à l’École des beaux-arts. Ils doivent présenter un "morceau d'agrément" à l'Académie. Au concours annuel, les meilleurs élèves, qui remportent le prix de Rome, partent étudier les grands maîtres de la Renaissance, en Italie. De retour en France, ces artistes sont assurés d'une grande carrière.

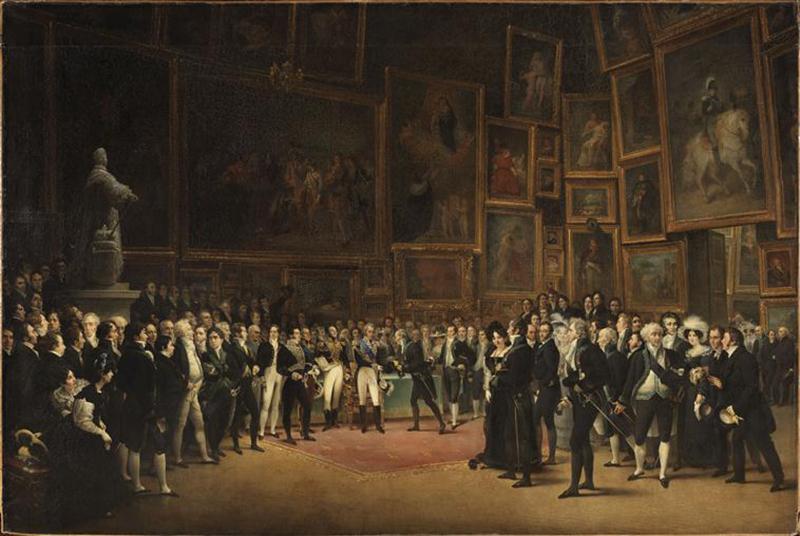

Le Salon

Le Salon officiel, dirigé par l’Académie des beaux arts, présente les productions de ces peintres. Ceux qui ne répondent pas aux critères de peinture de l’Académie sont refusés. Le Salon était très important pour ces artistes car ils étaient exposés devant tous les amateurs parisiens. C’était un excellent moyen de se faire connaître et de vendre ses œuvres.

L'académisme au XIXe siècle

Au XIXe siècle, l’Académie veut que les peintres représentent des sujets nobles et qu'ils maîtrisent le dessin. Les grands modèles sont les peintres de la Renaissance comme Raphaël et ceux du néo-classicisme français comme David. L’académisme a souvent été critiqué, car ces règles strictes peuvent empêcher la créativité de certains artistes. Les impressionnistes, très appréciés de nos jours, s’opposaient à ce système trop rigide. Aujourd’hui, on essaie de remettre les peintres académiques en valeur.

Alexandre Cabanel (1823-1889)

Ce peintre a eu une carrière glorieuse. Il fut très apprécié de son temps. En 1863, il présente au salon La Naissance de Vénus. Le corps de la femme est idéalisé. Il ne présente aucun défaut.

Cet artiste se passionne pour l'antiquité. Il aime restituer les moindres détails de cette époque passée. Pour cela, il étudie beaucoup les ouvrages et les représentations antiques, pour être le plus fidèle possible. Il s'opposera fortement au mouvement impressionniste qui était pour lui un "déshonneur" à l'art français. Il sera pendant longtemps professeur à l'École des beaux-arts, enseignant cette peinture académique qu'il aime tant à ses élèves. Une exposition se déroule au musée d'Orsay en ce moment sur cet artiste.

Votre panier est vide

Besoin d'inspiration ?

Rendez-vous dans le programme en ligne du GrandPalais

Voir le contenu : Places aux jeunes : le bon plan pour les - 26 ans !

Article -

Vous avez moins de 26 ans ? Les expositions Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten et Eva Jospin, "Grottesco" · Claire Tabouret, "D’un seul souffle" vous ouvrent leurs portes gratuitement au Grand Palais avec l’opération "Places aux jeunes", dans la limite des places disponibles. À vos places, prêts, réservez !

Voir le contenu : Une franc-tireuse parmi les hommes : focus sur les "Tirs" de Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle, Tir, séance 26 juin 1961, 26 juin 1961, objets divers, plâtre, métal, peinture acrylique sur bois, 322 × 210 × 35 cm, MAMAC, Musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice

Article -

L’histoire, la religion, la politique : Niki de Saint Phalle a tiré sur tout ! Dans les années 1960, l’artiste invente les “ Tirs”, des œuvres explosives où la peinture jaillit sous l’impact des balles. Des performances spectaculaires, libératrices, et...

Voir le contenu : Les combats de Niki de Saint Phalle

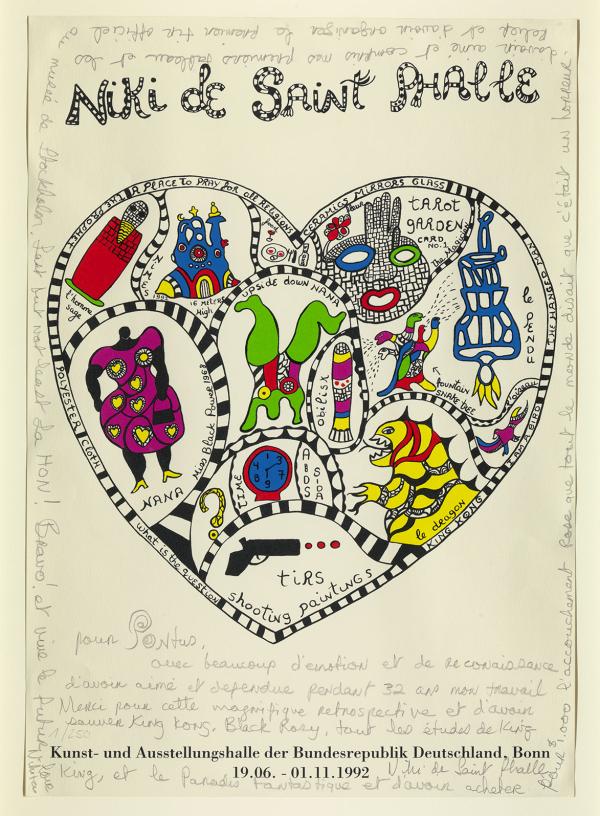

Niki de Saint Phalle, Affiche de l’exposition « Niki de Saint Phalle » à Bonn (19 juin-1er novembre 1992), portant une dédicace manuscrite de l’artiste à Pontus Hulten. Lithographie et mine graphite sur papier, 59 × 41,7 cm, Moderna Museet, Stockholm. Donation de Pontus Hulten, 2005.

Article -

Sous ses couleurs éclatantes et ses formes joyeuses, l’art de Niki de Saint Phalle révèle des luttes engagées et une conscience aiguë du monde. Retour sur le parcours d’une artiste révoltée qui a fait de son œuvre le lieu de nombreux combats.